有馬温泉の歴史と特徴

大阪市内から約1時間、神戸・三宮からは約30分という交通至便な場所に位置し、「関西の奥座敷」と呼ばれる有馬温泉。その歴史は古く、泉源を発見したのは神代の昔の大已貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)であったとする説が湯泉神社の縁起に記され、日本書紀にも天皇が入浴したという記述が存在しています。

以後、数々の皇族、貴族ら錚々たる面々が訪れましたが、なかでも有馬温泉を愛し、繁栄に貢献したひとりとして知られるのが天下人・豊臣秀吉。1583年に初めて入浴したのを皮切りに幾度となく身体を休めるために訪問。1596年の慶長伏見地震で建屋が被害にあった際には改修にも尽力し、現在の町の礎を築いたといわれています。

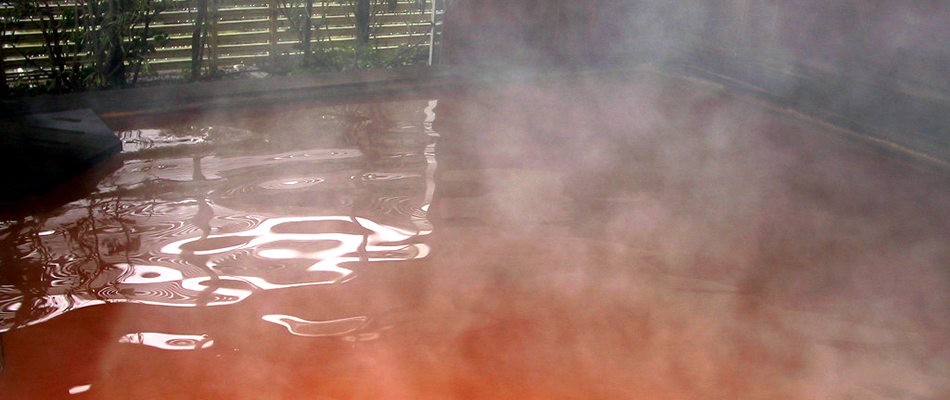

泉質は環境省が療養泉として指針とする9つの主成分のうち7つ(単純性温泉・二酸化炭素泉・炭酸水素塩泉・塩化物泉・硫酸塩泉・含鉄泉・放射能泉)を含有。有馬の湯の代名詞である金泉は含鉄ナトリウム塩化物強塩高温泉。銀泉とよばれる湯は、二酸化炭素泉と放射能泉の2種類。日本最古の名湯は、世界でも希少な混合泉でもあるのです。

有馬温泉のみどころ

天神泉源

天神泉源

学問の神である天神社にある温泉源。98℃の温泉が湧き、湯煙が立ち昇る。 |

湯泉神社

湯泉神社

有馬を発見したとされる大己貴命、大国主命、少彦名命、熊野久須美命が祀られている。子宝神社としても有名。参拝者は全国から。 |

瑞宝寺公園

瑞宝寺公園

伏見桃山城から移築した山門のみが現存。秀吉愛用の石の碁盤も園内に。兵庫県下有数の紅葉の名所。 |

エリア:兵庫県 > 有馬温泉

-

- 2件中 (1~2件を表示)

-

兵衛向陽閣

有馬温泉

有馬温泉最大級の規模を誇る大浴場をもつ創業700年の老舗

料金目安23,000円~ 大人お一人さま 1泊2食付

アクセス

神戸電鉄有馬線有馬温泉駅より徒歩で約6分

中の坊瑞苑

有馬温泉

金泉・銀泉の2種類の温泉と大人を癒す空間に息づく老舗の心使い

料金目安33,000円~ 大人お一人さま 1泊2食付

アクセス

神戸電鉄有馬線有馬温泉駅より徒歩で約5分

-

- 2件中 (1~2件を表示)

-